NASIONALISME.NET — Di ruang-ruang kerja pemerintahan, lembaran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah menjadi “kitab suci” birokrasi modern. Setiap aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan menuliskan target, indikator, dan capaian kerja yang nantinya diterjemahkan menjadi angka. Angka inilah yang akan menentukan besar kecilnya tunjangan kinerja (tukin), peluang promosi, bahkan penilaian moral: siapa yang dianggap “berprestasi” dan siapa yang tidak.

Namun, di tengah tumpukan laporan capaian yang nyaris sempurna, muncul ironi yang mencolok: kinerja ASN terlihat tinggi di atas kertas, tetapi pelayanan publik tetap berjalan lambat, birokrasi masih berbelit, dan kepuasan masyarakat tidak beranjak signifikan. Fenomena ini menandai lahirnya apa yang disebut banyak pengamat sebagai “krisis makna kinerja ASN” ketika ukuran keberhasilan berhenti pada angka, bukan pada manfaat.

Akar Masalah: Sistem Penilaian yang Terjebak Formalitas

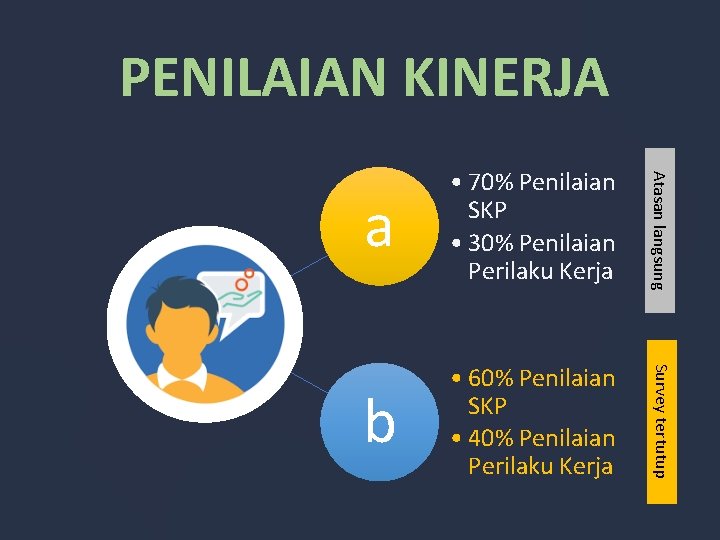

Secara normatif, manajemen kinerja ASN diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Regulasi ini membawa semangat continuous performance management penilaian kinerja yang berkelanjutan, berbasis dialog antara pegawai dan pimpinan, serta menekankan hasil kerja nyata (outcome) dibanding sekadar keluaran (output).

Namun, di lapangan, semangat ini tersumbat oleh budaya birokrasi lama yang masih administratif, hirarkis, dan berorientasi kepatuhan. Penelitian Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2024) mencatat bahwa lebih dari 70 persen ASN menyusun SKP hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa pemahaman terhadap makna indikator atau dampak target kerja yang ditetapkan.

Hal ini terjadi karena dua hal mendasar:

1. Indikator Kinerja yang Kabur.

Banyak ASN menggunakan indikator generik seperti “meningkatkan pelayanan publik” atau “menyelesaikan laporan tepat waktu.” Ukuran ini tidak mencerminkan kualitas, inovasi, atau kepuasan masyarakat.

2. Hubungan yang Lemah antara Kinerja Individu dan Organisasi.

Target individu sering tidak terkait langsung dengan tujuan strategis lembaga. Seorang pegawai bisa saja mencapai 100 persen target pribadinya, sementara instansinya gagal mencapai target kinerja nasional.

Akibatnya, angka menjadi tujuan, bukan alat evaluasi.

Kinerja Tinggi, Pelayanan Rendah

Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa hanya 35 persen instansi pemerintah yang memiliki manajemen kinerja kategori “baik”, dan 3,3 persen “sangat baik.”

Sumber: www.kabar24.bisnis.com/read/20200312/15/1212278/bkn-baru-35-persen-instansi-pemerintah-dinilai-baik

Namun, bila kinerja ASN secara umum tinggi, mengapa Survei Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI (2024) hanya menunjukkan nilai rata-rata 79,26, naik tipis dari 76,6 tahun sebelumnya?

Sumber: www.ombudsman.go.id

Angka ini membuktikan kesenjangan antara perceived performance (apa yang dilaporkan ASN) dan experienced performance (apa yang dirasakan publik). Secara kasat mata, birokrasi tampak produktif, tetapi masyarakat belum merasakan perbaikan signifikan dalam kecepatan, keterbukaan, atau empati pelayanan publik.

Paradoks Tukin: Antara Insentif dan Distorsi

Salah satu distorsi terbesar datang dari kebijakan tunjangan kinerja (tukin). Tukin sejatinya dirancang sebagai insentif berbasis prestasi. Namun, karena nilai kinerja menjadi syarat utama pencairan tukin, maka muncul insentif negatif: ASN cenderung mempertahankan nilai tinggi demi menjaga penghasilan, bukan karena kinerja sebenarnya meningkat.

Akibatnya, terjadi apa yang oleh akademisi kebijakan publik disebut “inflasi kinerja” di mana hampir semua ASN mendapat nilai 90–100, tanpa diferensiasi yang bermakna.

Padahal, jika semua “sangat baik”, maka sejatinya tidak ada yang benar-benar “baik”.

Kondisi ini diperburuk oleh minimnya mekanisme umpan balik dan supervisi.

Studi Pusat Kajian Manajemen ASN (2023) mencatat 60% ASN tidak pernah mendapat umpan balik langsung dari atasannya. Penilaian kinerja berhenti di tahap pengisian formulir dan tanda tangan, tanpa proses pembinaan.

E-Kinerja: Digitalisasi Tanpa Transformasi

Sebagai respons atas permasalahan ini, berbagai instansi pemerintah menerapkan sistem e-Kinerja, sebuah platform digital untuk mencatat aktivitas, capaian, dan evaluasi ASN secara daring. Langkah ini sempat menumbuhkan optimisme baru. Di Kabupaten Magelang, penerapan e-Kinerja terbukti meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN sebesar 4,47% (www.journal.untidar.ac.id/index.php/jpalg/article/view/2016).

Namun, penelitian terbaru LAN (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 50% ASN menganggap e-Kinerja sebagai beban pelaporan digital, bukan sarana pembinaan. Alih-alih memudahkan refleksi kinerja, sistem ini justru memperbanyak aktivitas administratif. Pegawai merasa “dipantau,” bukan “dibina.” Inilah yang disebut oleh para pakar manajemen publik sebagai technocratic trap, jebakan di mana teknologi memperindah proses tanpa memperbaiki substansi.

Digitalisasi tanpa transformasi budaya akan melahirkan birokrasi yang lebih cepat menulis laporan, tetapi tetap lambat melayani.

Budaya Organisasi: Jantung yang Sakit

Lebih dalam lagi, krisis makna kinerja ASN tidak bisa dilepaskan dari budaya birokrasi yang masih patrimonial dan feodal. ASN masih terbiasa bekerja berdasarkan instruksi, bukan inisiatif. Keberhasilan sering diukur dari kepatuhan terhadap atasan, bukan pencapaian hasil bagi publik. Dalam survei OECD (2023) tentang Public Service Motivation di Asia Tenggara, ASN Indonesia menempati posisi tengah cukup termotivasi oleh nilai pelayanan publik, namun masih sangat tergantung pada faktor struktural seperti jabatan dan tunjangan. Budaya ini membuat ASN takut mengambil risiko dan inovasi, karena “nilai aman” lebih dihargai daripada “perubahan bermakna.”

Pelajaran dari Daerah yang Berani Berubah

Beberapa daerah mulai memutus rantai formalitas ini. Di Kabupaten Banyuwangi, sistem penilaian kinerja ASN dikaitkan langsung dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pegawai yang melayani publik dengan baik mendapat skor lebih tinggi, sementara yang kinerjanya banyak dikeluhkan akan mendapatkan peringatan dan pembinaan.

Sumber: www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/reformasi-birokrasi-berbasis-ikm.html

Model seperti ini menggeser orientasi kinerja dari “output administratif” menuju “outcome sosial.” Pegawai tidak lagi dinilai dari berapa banyak laporan dibuat, melainkan seberapa besar dampak layanan dirasakan masyarakat. Langkah kecil, tetapi sangat berarti dalam mengembalikan makna pelayanan publik.

IKN: Momentum untuk Menyusun Ulang Sistem

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum strategis bagi reformasi birokrasi nasional.

Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, ASN yang akan dipindahkan ke IKN harus memiliki profil kompetensi kolaboratif dan adaptif, sesuai visi smart government (www.ikn.go.id).

Namun, jika manajemen kinerja masih berorientasi pada angka dan laporan, maka transformasi di IKN hanya akan melahirkan gedung baru dengan budaya lama. IKN seharusnya menjadi laboratorium manajemen kinerja berbasis hasil (result-based performance management), di mana setiap ASN diukur berdasarkan kontribusi nyata terhadap tata kelola, keberlanjutan, dan kepuasan warga.

Bayangkan jika indikator kinerja ASN di IKN bukan “jumlah dokumen disusun,” tetapi “waktu layanan publik berkurang 50%,” atau “jumlah pengaduan warga turun 30%.” Baru di situ angka akan kembali bermakna.

Tantangan Reformasi: Antara Regulasi dan Realitas

Reformasi birokrasi di Indonesia cenderung compliance-oriented, bukan learning-oriented.

Setiap kebijakan baru dari penyusunan SKP elektronik, coaching system, hingga reward and punishment berjalan baik di atas kertas, tetapi sulit diimplementasikan karena:

1. Kapasitas manajerial atasan rendah.

Banyak pimpinan belum terlatih menjadi coach atau pembimbing kinerja, hanya sebagai penilai administratif.

2. Keterbatasan data dan sistem integrasi.

Setiap instansi memiliki aplikasi sendiri, tidak terhubung satu sama lain. Akibatnya, analisis kinerja nasional sulit dilakukan.

3. Budaya kerja yang belum adaptif.

ASN masih bekerja dengan mindset “asal sesuai aturan,” bukan “asal berdampak positif.”

Selama ketiga faktor ini tidak dibenahi, maka reformasi birokrasi akan selalu terjebak dalam ritual administratif tahunan dengan laporan yang sempurna, tapi realitas pelayanan yang stagnan.

Kinerja yang Menghidupkan Makna

Maka, yang paling mendesak bukan sekadar membenahi sistem penilaian, melainkan membangun kesadaran baru tentang makna kerja publik.

Kinerja ASN seharusnya tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari nilai tambah yang diberikan bagi masyarakat dan negara.

Tiga langkah strategis bisa menjadi awal:

1. Reorientasi indikator kinerja dari output ke outcome.

Ukur hasil nyata, bukan sekadar kegiatan.

2. Membangun budaya reflektif melalui dialog kinerja.

Atasan tidak hanya menilai, tetapi membimbing.

3. Mengaitkan penghargaan dengan dampak sosial, bukan laporan administratif.

ASN inovatif dan berdampak harus mendapat apresiasi lebih besar.

Dari Angka Menuju Arti

Krisis makna dalam penilaian kinerja ASN bukanlah kegagalan sistem semata, tetapi kegagalan untuk melihat esensi pelayanan publik itu sendiri. Selama birokrasi masih menganggap angka sebagai tujuan akhir, bukan alat refleksi, maka reformasi hanya akan menghasilkan birokrasi yang efisien di atas kertas, tapi kehilangan makna di lapangan.

Sudah saatnya kita menilai ASN bukan dari seberapa sempurna laporannya, melainkan seberapa nyata dampak kerjanya terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, seperti kata Max Weber, birokrasi modern hanya akan hidup bila rasionalitas formal disertai dengan rasionalitas nilai. Dan ketika angka tak lagi bermakna, hanya makna pelayanan yang bisa menyelamatkan birokrasi dari kehampaan.

Potret Kinerja ASN Indonesia

| Aspek | Data | Sumber |

|---|---|---|

| Instansi dengan manajemen kinerja baik/sangat baik | 38,3% | www.kabar24.bisnis.com |

| Jabatan ASN yang sedang diverifikasi (2025) | 2.677.265 jabatan | www.bkn.go.id |

| Profesionalitas ASN naik setelah e-Kinerja (Magelang) | +4,47% | www.journal.untidar.ac.id |

| Nilai kepatuhan pelayanan publik nasional (2024) | 79,26 | www.ombudsman.go.id |

Penulis: Shafa Nada Nur Afifah, Mahasiswi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman